A “Humanidade nos passos em transição” foi o nome que a Edite Amorim escolheu para uma conversa-debate sobre a atualidade, baseada na sua experiência num campo de refugiados na Macedónia, e em dois campos de acolhimento provisório em Berlim. Convidou, para esta partilha e reflexão, a Ana Cancela, também ela com uma experiência no mesmo campo de refugiados, e vieram ambas à livraria Flâneur, no dia 19 de Novembro’15, dispostas a partilhar e debater a Humanidade. Unidas por um desejo conjunto de partilhar, reafirmando o que fica de mais elevado quando tudo à volta parece ruir, com aqueles – e foram muitos- que se quiseram juntar ao debate.

Há vivências que devem ser partilhadas, não só porque ajudam a atribuir sentido às coisas e aos acontecimentos e porque os que ficaram precisam de ouvir os que partiram (são tantas as perguntas: Quem são aquelas pessoas? Que histórias ouviram das suas bocas? Para onde vão? Do que fogem? O que procuram?), mas também porque, como diz a Edite, “há que criar núcleos de amor, de humanidade.”

Este foi, precisamente, o centro do debate. Mais do que os aspetos concretos sobre a crise dos refugiados, a discussão focou-se no que fica de confirmação de Humanidade, com tudo, apesar de tudo. O que fica do Humano, o que se viu, sentiu, ouviu no contacto com estes “Passos em transição”, que confirma a possibilidade de esperança nessa Humanidade em que ambas, Edite e Ana, tanto confiam e defendem.

As motivações para a ida à Macedónia foram diferentes, como diferentes são os seus perfis. Psicóloga de formação, a Edite foi motivada pela curiosidade, a curiosidade pelo outro. Aqui como em qualquer parte do mundo gosta de ir ao encontro do outro, confrontando-se também consigo própria. Kapuscinski refere na obra “O Outro” que esta busca pode ser um dos caminhos para o humanismo: “Lévinas procura sempre o caminho para o outro, quer livrar-nos do jugo do egoísmo e da indiferença (…). Mostra-nos uma nova dimensão do nosso Eu, evidenciando, nomeadamente, que ninguém é uma entidade solitária, porque dentro de cada Eu está também o Outro”.

A tragicidade destes dias tem entrado no nosso quotidiano. É a História a desenrolar-se à frente dos nossos olhos. E desta vez nós podemos intervir. Estamos cá.

Foi isso que sentiu também a Ana Cancela, da área do Marketing e da Gestão, que, com uma abordagem mais jornalística, seguiu para a Macedónia depois de ter organizado uma recolha de bens a nível nacional, na expectativa de registar a chegada de tudo ao destino final.

Os seus relatos incluem as histórias de corrupção que impediram os camiões com os bens recolhidos de entrarem na Macedónia (acabaram na Croácia), que contrastam com a incrível delicadeza que viu nos gestos e palavras daqueles a quem pôde ajudar diretamente, no campo de Gevgelija.

Ana e Edite são amigas desde que têm memória da sua existência, mas no campo raramente se cruzaram. O que fazem, as rotinas que têm, os “cachecóis” que usam no dia-a-dia ali pouco importam. Importa o que são. E no fim do dia o cansaço do trabalho a responder a todas as necessidades (distribuir comida, roupa, cobertores, ajudar as pessoas a embarcar, ouvi-las…) vence qualquer pensamento, vence até a emoção.

O que e quem encontraram no campo? Homens, mulheres, crianças, bebés, famílias inteiras provenientes da Síria, do Afeganistão, da Palestina, do Iraque e de tantos outros lugares mais ou menos improváveis. Pessoas que viram cidades a ruir, amigos e familiares a desaparecer, que viveram os horrores da guerra, outras que os anteciparam e outras ainda que procuram melhores condições de vida e de trabalho, como qualquer migrante.

Edite e Ana, depois de dias intensos a sentir de dentro as histórias de quem passou, destacam uma atitude comum, nos passos de quem se cruzaram: mais importante do que aquilo de que fugiam, era aquilo de que iam à procura. Essa foi a atitude que mais viram presente; a esperança, a resiliência e a capacidade de manter firmes as perspetivas de futuro, num passado próximo tão carregado.

E que bela é essa procura por dias bons de redenção, de paz, de concretização, no fundo de tudo o que todos queremos para as nossas vidas. O “Outro” pode ser colocado como espelho de nós mesmos e nós somos o “Outro” do “Outro”, respeitando as respectivas diferenças e a liberdade de ser e de estar.

E o regresso? Como é voltar a casa? É sentir que não se quer parar, que não se pode parar. Que é urgente ir ao encontro do outro, conhecê-lo, partilhar com ele quem somos, criar empatia e aproximações. É isto que nos torna humanos. E os “passos em transição” referem-se aos passos de todos nós na busca de uma maior humanização.

Deixamos uma janela aberta ao que foi visto nesta viagem, num registo da Edite Amorim sobre esses “Passos em transição”:

https://stepsintransition.wordpress.com/

E agora as palavras de quem esteve presente, em resposta ao “O que te levas deste encontro?”, confirmando o tanto que temos a ganhar com partilhas deste género…

“Levaram-me a viajar, a acreditar na Humanidade para lá de toda a miséria humana.” Mariana S.

“Tirando as capas que penso que me definem, estou pronto/a para me encontrar e encontrar os outros. Que venham mais conversas!” Maria L

“Sensação de humanidade e Limpeza informativa. A essência das coisas do ser humano” Miguel

“Famílias unidas sem perder a dignidade e com o sonho de poder viver uma nova vida”. Eugénia B.

“A Humanidade sempre existe” Paula A.

“O “outro” deixou de ser distante. Encontrei-o na pele da Edite e da Ana: semelhante/diferente – Nosso!” Helena G.

“Levo a palavra “contradição”: a de levar o menos de ‘bagagem’ possível para uma experiência num campo para que possamos, da forma mais isenta e sem ideias pré-concebidas interagir, dar e receber e, por outro lado é toda a nossa carga, bagagem que resulta da nossa experiência de vida que, quer queiramos quer não, influencia a forma como vamos viver uma experiência como a de que ouvi falar.” Marta M.

Fotografias de Lambros Rousodimos

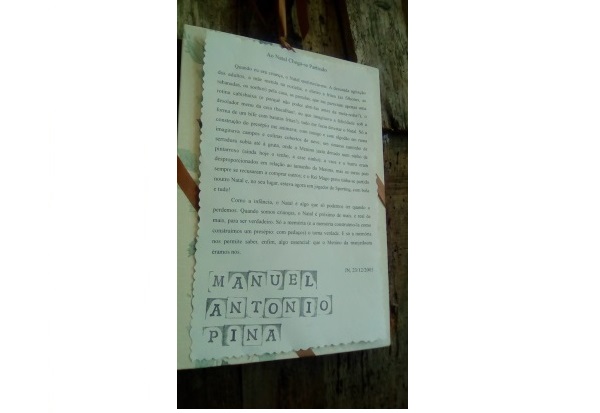

ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!

ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!